Am 8. Mai 2025 wird Gary Snyder 95 Jahre alt. Der amerikanische Lyriker, Essayist und Umweltdenker gehört zu den letzten lebenden Stimmen der Beat-Generation – und zu den wenigen, deren Werk nicht nur in der Literatur, sondern im Leben selbst verankert ist.

Früh wurde Snyder als Vorbild einer alternativen Lebensweise wahrgenommen. Bekannt wurde er durch Jack Kerouacs Roman The Dharma Bums (1958), in dem er unter dem Namen Japhy Ryder erscheint: als Bergwanderer, Zen-Praktizierender und Dichter. Japhy Ryder ist eine der prägendsten Figuren in Kerouacs Werk und verkörpert den Geist der Beat-Bewegung: ungebunden, geistig auf der Suche und von einer tiefen Verbindung zur Natur durchzogen. Doch wo viele der Beat-Schriftsteller sich an der Schwelle zur Mystik oder Selbstzerstörung verloren, ging Snyder einen anderen Weg: konzentriert, konkret, unbeirrbar.

Für eine Zeit lang lebte er in Japan, praktizierte in Zen-Klöstern, studierte die Lehren Dōgens, erkundete die Stille, nicht als Rückzug, sondern als Schule der Wahrnehmung. Zen wurde für ihn keine Haltung der Distanz, sondern eine der radikalen Nähe: zum Geräusch des Flusses, zur Arbeit mit den Händen, zur Sprache, die nichts besitzt und nichts behauptet.

Seine Gedichte sind reduziert und offen. Sie sprechen vom Gehen, vom Atmen, vom Beobachten. Vom Alltag mit der Erde. Turtle Island – sein Pulitzer-preisgekrönter Gedichtband – wurde zu einem frühen Manifest ökologischer Poesie. Spätere Essays wie The Practice of the Wild oder The Real Work zeigen ihn als jemanden, der Schreiben nicht vom Handeln trennt. Für Snyder war der Weg durch den Wald nicht Metapher, sondern Erkenntnispraxis.

Zentral in seinem Leben ist Kitkitdizze, das Haus, das er in den sechziger Jahren in den kalifornischen Ausläufern der Sierra Nevada baute – nicht als Rückzugsort, sondern als Lebensform. Dort lebt er bis heute: mit Bäumen, Kompost, Holzofen. Dharma, wie Snyder es versteht, ist keine Lehre, die man zitiert, sondern eine, die man hackt, trägt, teilt.

Sein Werk vereint Einflüsse aus asiatischer Philosophie, indigener Mythologie und westlicher Lyrik – jedoch niemals als Zitate oder Schmuck. Es ist gelebte Praxis. Seine Sprache ist präzise, klar und ohne Rhetorik, oft mehr hörend als sprechend. Diese Einfachheit verleiht seinen Texten eine beständige, unverfälschte Gegenwärtigkeit.

Für viele begann die Begegnung mit Snyder wie ein leiser Einschnitt. Auch für mich: Als ich The Dharma Bums im Jahr 1971, mit 14 Jahren, zum ersten Mal las, war es weniger die Geschichte als die Haltung, die sich einprägte – eine Offenheit für die Welt, für Dichtung und Denken, für das Streifen ohne festes Ziel. Die Lektüre wurde zur ersten Spur, der andere folgten: Gedichte, Essays, Bilder von einfachen Lebensweisen, von der Verbindung zu Natur und Dingen, von der schlichten Kraft des Seins.

Zum 95. Geburtstag Gary Snyders blickt man nicht auf ein abgeschlossenes Werk, sondern auf ein andauerndes Gespräch mit der Welt. In einer Zeit ökologischer und kultureller Erschöpfung bleibt seine Stimme leise – aber klar. Sie erinnert an etwas, das nicht vergeht: Dass das Schreiben ein Weg ist. Und dass es genügt, ihn Schritt für Schritt zu gehen.

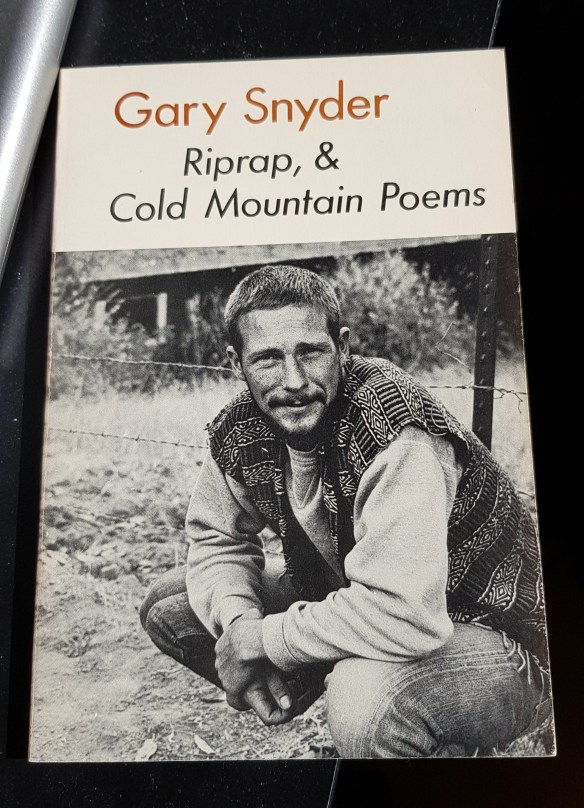

Gary Snyder: „Riprap“ (1965)

Lay down these words

Before your memory

Like a flower on the ground.

And after a while

You may return to them

And see the flowers you have left.

Hinterlasse einen Kommentar