„Der sich fortwährend beschleunigende Strom von Ereignissen macht uns blind für die unabgegoltenen Wahrheitsgehalte des Vergangenen. In der immer schnelleren Entwertung von Wahrheitsgehalten, die der Aktualisierungsausgrenzung unterliegen, spielt sich eine unglaubliche Irrtumsproduktion ab, die von der Idee lebt, dass sich jeder vergangene Gedanke vor der Gegenwart zu rechtfertigen habe.“

Oskar Negt

1. Kindheit, Flucht und Prägung

Die Geburt Oskar Negts am 1. August 1934 in Kapkeim bei Königsberg fiel in eine historische Konstellation, in der das zivilisatorische Versprechen der Moderne – Aufklärung, Mündigkeit, Humanität – bereits unter dem Druck seiner eigenen Verkehrung stand. Ostpreußen, jener abgelegene Vorposten preußischer Disziplin und deutscher Kulturgeschichte, wurde in den letzten Kriegsjahren zu einer Zone der Auflösung. Was sich in dieser Peripherie ereignete, war nicht bloß ein lokaler Exodus, sondern die dramatische Entfaltung jener Dialektik von Zivilisation und Barbarei, von der die Kritische Theorie zeitlebens zehrte – und an der sie zugleich verzweifelte.

Die Flucht aus Ostpreußen, die Negt als Elfjähriger im Jahr 1945 gemeinsam mit zwei seiner Schwestern antrat, war kein isoliertes Kinderschicksal, sondern der erste biografische Zugriff auf eine Welt, in der die Trennung von Individuum und Gesellschaft sich existenziell einprägte. Die Bilder dieser Zeit – die Flucht auf einem Schlitten, bedeckt mit Leichen, die Lager in Dänemark, die jahrelange Trennung von den Eltern – gehören nicht nur zur Ikonografie des 20. Jahrhunderts, sondern zur Prägung eines Denkens, das das Politische nie von der existenziellen Grundsituation des Menschen getrennt hat.

In seiner Autobiografie Überlebensglück. Eine autobiografische Spurensuche (2016) unternimmt Negt den Versuch, diese frühe Erfahrung nicht einfach zu dokumentieren, sondern sie als Erkenntnismoment zu fassen – als Chiffre für das, was es heißt, sich unter Bedingungen des Mangels und der Entwurzelung ein Bild von Welt zu machen. Er schildert die Jahre in dänischen Internierungslagern nicht als bloßes Durchgangsstadium, sondern als eine prägende Schwellenzeit, in der Vertrauen, insbesondere zu seinen Schwestern, zur elementaren Ressource menschlichen Überlebens wurde. In einem Interview erinnerte er sich, wie der Klang von Beethovens Neunter – gehört in einem Lager – ihm zum ersten Mal eine Ahnung davon gab, dass Kultur ein Gegenbild zur Gewalt sein kann, eine leise Verheißung von Versöhnung mitten im Chaos.

Die Erfahrung des Verlusts war für Negt nie ein bloßes Trauma, sondern die erste Schule der Gesellschaftskritik. Die Trennung von den Eltern, die Wiederbegegnung nach Jahren – nicht als romantische Heimkehr, sondern als tastender Wiederaufbau zerstörter Bindung – bedeutete mehr als individuelle Verletzlichkeit: Sie wurde zum Ausgangspunkt eines Denkens, das die Brüchigkeit sozialer Verhältnisse als Grundbedingung des Humanen begriff. Es war die frühe Erkenntnis, dass Subjektivität kein Besitzstand, sondern ein prekärer Prozess ist – stets bedroht durch Kräfte der Entfremdung, der Verwaltung, der Degradierung zum bloßen Objekt institutioneller Ordnung.

In Überlebensglück verbindet Negt seine persönliche Geschichte mit einer Reflexion über autobiografisches Schreiben selbst: Wie ist es möglich, sich selbst zu erinnern, ohne sich zu stilisieren? Wie lässt sich eine Lebensgeschichte erzählen, ohne sie der Logik des Erfolgs oder der Läuterung zu unterwerfen? Diese Fragen sind nicht bloß literarisch, sondern tief politisch: Denn sie betreffen das Verhältnis von Erfahrung, Identität und Öffentlichkeit – jenes Dreieck, das später auch sein theoretisches Werk durchziehen sollte.

Die Wiederzusammenführung der Familie in der Nähe Ostberlins, der erneute Aufbruch in den Westen, schließlich das Ankommen in Oldenburg: Dies alles sind Stationen einer frühen Biografie, die kein kontinuierlicher Bildungsweg war, sondern ein mühsames Durchqueren gesellschaftlicher Brüche. Sie legten den Grund für ein Denken, das sich nie in der Abstraktion von Theorie verlor, sondern in den Sedimenten gelebten Lebens seine Substanz fand.

So gesehen, ist Negts frühe Kindheit nicht nur der biografische Hintergrund seiner späteren Arbeiten, sondern ihr epistemologischer Ursprung. Die Erfahrung, dass das Leben immer auch eine Zumutung ist – eine Aufgabe, sich in einer beschädigten Welt zu behaupten, ohne sich selbst zu verraten –, wurde zur stillen Maxime seines Denkens. Es ist daher kein Zufall, dass Negt in einem zweiten autobiografischen Werk, Erfahrungsspuren. Eine autobiografische Denkreise (2019), erneut auf diese frühen Jahre zurückblickt, nicht im Sinne einer Vollendung, sondern als wiederholten Versuch, die Brüche seiner Biografie in ein erkenntnistheoretisches Koordinatensystem zu überführen.

Noch bevor Negt dem akademischen Diskurs begegnete, war seine Philosophie bereits in ihm angelegt – nicht als abstraktes Theoriesystem, sondern als Resultat existenzieller Reflexion über Flucht, Verlust, Solidarität und die fragile Möglichkeit, in einer feindlichen Welt menschlich zu bleiben.

2. Akademische Sozialisation und intellektuelle Entwicklung

Der Schritt an die Universität war für Oskar Negt mehr als der Eintritt in eine akademische Laufbahn – er war, wie so vieles in seinem Leben, eine biografische Zäsur von struktureller Bedeutung. Nach dem Abitur in Oldenburg, das er unter schwierigen sozialen Bedingungen ablegte, entschied sich Negt zunächst für ein Studium der Rechtswissenschaften – vielleicht aus dem Bedürfnis heraus, jener Ordnung, die ihm in der Kindheit so radikal entzogen worden war, auf begrifflichem Wege näherzukommen. Doch die Dogmatik des Rechts erschien ihm bald zu eng, zu affirmativ, zu wenig geeignet, um die Grundfragen nach Gerechtigkeit, Herrschaft und Emanzipation zu beantworten. Die Philosophie und Soziologie, wie sie an der Universität Frankfurt am Main gelehrt wurden, boten ihm demgegenüber ein intellektuelles Terrain, auf dem gesellschaftliche Totalität nicht nur gedacht, sondern auch kritisiert werden konnte.

In Frankfurt traf Negt auf jene Figuren, die für eine ganze Generation zum geistigen Bezugspunkt wurden – Adorno, Horkheimer, Habermas. Der Hörsaal wurde zum Labor der Moderne, zur Werkstatt kritischen Denkens in einer Zeit, in der die Bundesrepublik noch tief in den ideologischen Sedimenten des Nationalsozialismus erstarrt war. Doch dieser Ort war kein geschützter Raum, keine intellektuelle Idylle, sondern von Beginn an durchzogen von Widersprüchen: Zwischen Theorie und Praxis, zwischen universitärer Elitenbildung und dem Anspruch auf gesellschaftliche Veränderung, zwischen melancholischer Weltverweigerung und utopischem Impuls.

Negt begegnete Adorno mit der Ernsthaftigkeit eines jungen Mannes, der in der Sprache dieses Denkers ein Echo seiner eigenen Verwundung hörte. Die Philosophie Adornos, in ihrer spröden Dialektik und ihrem Abscheu vor positiver Versöhnung, bot ihm eine Schule der intellektuellen Genauigkeit, der Negation, der ästhetischen Sensibilität gegenüber gesellschaftlicher Form. Doch Negt war kein Jünger – er war, von Anfang an, auf der Suche nach einem Denken, das nicht im Selbstlauf der Theorie erstarrte, sondern sich den Zumutungen der Realität aussetzte.

Diese Suche führte ihn zur Soziologie, genauer: zur Kritischen Theorie in ihrer zweiten Generation, deren prominentester Vertreter Jürgen Habermas war. Bei Habermas wurde Negt nicht nur promoviert, sondern auch Assistent – eine Position, die ihn an das Frankfurter Institut für Sozialforschung führte, das zu jener Zeit wieder instandgesetzt wurde, institutionell wie intellektuell. Negt stand hier an einer Schwelle: zwischen den autoritativen Denkgestalten der ersten Generation – Adorno und Horkheimer – und dem reformerischen, sprachphilosophisch geprägten Zugriff der zweiten. Er wurde zum Vermittler, aber nicht zum Kompromissler. Vielmehr suchte er einen dritten Weg – einen, der weder im elitären Pessimismus Adornos noch im kommunikativen Idealismus Habermas’ aufging, sondern auf Erfahrung, Arbeit und Öffentlichkeit als realgeschichtliche Kategorien setzte.

In seiner späteren Autobiografie Erfahrungsspuren. Eine autobiografische Denkreise (2019) beschreibt Negt diese Zeit mit bemerkenswerter Klarheit. Die Begegnung mit Adorno sei „zärtlich und unnahbar zugleich“ gewesen; bei Habermas habe er gelernt, wie wichtig argumentative Präzision sei, aber auch, wo deren Grenzen liegen. Diese Jahre waren nicht nur die Phase seiner akademischen Sozialisation, sondern auch eine Periode politischer Sensibilisierung. Die Universität Frankfurt in den frühen 1960er Jahren war ein Ort intellektueller Spannung: Noch vor den großen Erschütterungen der Studentenbewegung war hier bereits zu spüren, dass Theorie nicht länger unberührt bleiben konnte von der sozialen Realität, die sie zu analysieren beanspruchte.

Negt, anders als viele seiner Kollegen, hielt nicht am elfenbeinernen Ideal universitärer Abgeschlossenheit fest. Die Idee, dass Denken ein gesellschaftliches Ereignis sei, durchzog bereits sein frühes Selbstverständnis. So wurde er – in Vorbereitung auf seine spätere Rolle als öffentlicher Intellektueller – bereits während seiner Assistenzzeit zu einem Vordenker jener Generation, die Theorie mit Praxis zu verbinden suchte, nicht durch populistische Verkürzung, sondern durch eine neue Ernsthaftigkeit des politischen Denkens. Bevor er jedoch seine akademische Selbstständigkeit als Professor in Hannover erlangte, durchlief Negt eine entscheidende Phase politischer Bewährung: Inmitten der sich zuspitzenden Protestbewegungen der späten 1960er Jahre trat er nicht nur als Beobachter, sondern als engagierter Vermittler auf – als jemand, der im Spannungsfeld von Theorie und Revolte eine kritische Stimme zu behaupten wusste.

3. Intervention und Intellektualität: Oskar Negt in der Studentenbewegung

Wenn die frühen Jahre in Frankfurt für Oskar Negt eine Zeit der theoretischen Grundlegung waren, so war das Jahrzehnt der 1960er Jahre das Feld seiner politischen Bewährung – nicht im Sinne einer bloßen Parteinahme, sondern als Engagement eines Intellektuellen, der Theorie nicht als abgeschlossenes System, sondern als geschichtliche Praxis verstand. Die Studentenbewegung, die sich um 1967 in Westdeutschland radikalisierte, war dabei nicht nur ein historisches Ereignis, sondern auch eine existentielle Herausforderung für die Kritische Theorie – und Oskar Negt wurde zu einem ihrer produktivsten Vermittler und engagiertesten Wortführer.

Bereits seit 1956 war Negt Mitglied im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS), jener Organisation, die bald zum organisatorischen Rückgrat der westdeutschen Protestbewegung avancieren sollte. Aus dem Milieu akademischer Opposition, das sich aus der reflexiven Unzufriedenheit mit der restaurativen Nachkriegsgesellschaft speiste, wurde Negt rasch zu einem prominenten Wortführer der Außerparlamentarischen Opposition (APO). Die Bezeichnung „Mentor der 68er“ war keineswegs eine äußerliche Zuschreibung – sie markierte seine Funktion als intellektuelle Orientierungsfigur, die, ohne zu bevormunden, vermittelte, moderierte und begrifflich klärte.

Als Assistent von Jürgen Habermas am Frankfurter Institut für Sozialforschung war Negt nicht nur Teil des akademischen Betriebs, sondern auch ein diskursiver Grenzgänger: Seine Nähe zur protestierenden Studentenschaft war nicht taktisch, sondern existentiell motiviert. In der Revolte sah er nicht nur eine Reaktion auf gesellschaftliche Missstände, sondern den Ausdruck eines gestauten Bedürfnisses nach Artikulation, nach einer neuen Form der Öffentlichkeit, in der unterdrückte Lebenserfahrungen zur Sprache kommen konnten. Er stellte sich damit bewusst zwischen die akademisch reservierte Haltung Adornos und die zunehmend distanzierte Position Habermas’. Besonders deutlich wurde dies 1968 in dem von ihm herausgegebenen Sammelband Die Linke antwortet Jürgen Habermas, der eine kritische Auseinandersetzung mit dem Habermas’schen Vorwurf eines „linken Faschismus“ dokumentierte. Negt verteidigte die Bewegung nicht unkritisch, aber mit einem klaren Bewusstsein für ihr emanzipatorisches Potenzial.

Diese Vermittlerrolle war nicht nur eine Positionierung im Raum zwischen Theorie und Praxis – sie war Ausdruck einer Grundhaltung, die sich durch sein gesamtes Werk zieht: das Vertrauen in die Mündigkeit des Subjekts, das Beharren auf Erfahrungswissen als epistemischer Quelle, das Bestehen auf der Notwendigkeit demokratischer Öffentlichkeit auch jenseits institutioneller Kanäle. Seine intellektuelle Tätigkeit war stets eingebettet in ein politisches Ethos, das sich nicht in begrifflicher Schärfe erschöpfte, sondern nach konkreter gesellschaftlicher Wirkung strebte.

So engagierte sich Negt nicht nur innerhalb der Universitätsstrukturen, sondern auch im Bereich der politischen Erwachsenenbildung. Für ihn war Bildung ein gesellschaftlicher Prozess, der nicht auf schulische Institutionen beschränkt war. Der Lernort war das Leben, die Erfahrung, der politische Konflikt selbst. In dieser Perspektive wird auch verständlich, weshalb Negt nach dem Zerfall des SDS nicht in Resignation verfiel, sondern aktiv daran mitwirkte, neue Strukturen für das Fortleben kritischer Praxis zu schaffen – etwa durch die Mitbegründung des Sozialistischen Büros in Offenbach, das in den 1970er Jahren zu einem wichtigen Diskurs- und Handlungsraum der Neuen Linken wurde.

Er verstand sich nicht als Ideologe, sondern als öffentlicher Pädagoge – als jemand, der zur Klärung gesellschaftlicher Verhältnisse beitrug, ohne sie zu vereindeutigen. Demokratie war für ihn keine institutionelle Formel, sondern eine Lebensform, die der Aneignung, der Einübung und der permanenten Reflexion bedarf. In seinen Seminaren – und mehr noch in seinen Gesprächen – war er kein dogmatischer Lehrer, sondern ein Nachdenklicher unter Nachdenkenden.

Inmitten eines politischen Klimas, das von Radikalisierung, Hoffnung, aber auch intellektueller Hybris geprägt war, blieb Oskar Negt eine Stimme der Differenzierung – ohne seine kritische Schärfe zu verlieren. Sein Beitrag zur Studentenbewegung war nicht laut, nicht spektakulär, aber nachhaltig: Er prägte Denkweisen, sensibilisierte für Formen sozialer Machtverhältnisse, und zeigte Wege auf, Theorie und Praxis nicht zu trennen, sondern in produktive Spannung zu setzen.

4. Professur und Praxis: Hannover als Laboratorium kritischer Öffentlichkeit

Die Berufung Oskar Negts an die Universität Hannover im Jahr 1970 markierte keine klassische Karriereetappe im Sinne akademischer Selbstvergewisserung. Vielmehr war sie – ganz im Sinne seines Denkens – ein bewusster Schritt gegen die Zentralität des universitären Betriebs in Frankfurt, ein Ausweichen aus jenem intellektuellen Kraftfeld, das sich zunehmend selbst umkreiste. Hannover bedeutete für Negt nicht Provinz, sondern produktive Peripherie: ein Ort, an dem sich neue Denkformen erproben ließen, jenseits der symbolischen Übermacht akademischer Rituale.

Diese Berufung war nicht bloß institutioneller Zufall, sondern ein kalkulierter Eingriff in die universitätspolitische Landschaft der Bundesrepublik. Der Ruf erfolgte auf ausdrückliche Initiative des damaligen niedersächsischen Kultusministers Peter von Oertzen – einem Sozialdemokraten, der den Anspruch hegte, die Hochschulen zu Orten gesellschaftlicher Reform und demokratischer Öffnung zu machen. Dass Negt dabei einem konservativen Kandidaten vorgezogen wurde, war nicht nur ein politisches Signal, sondern Ausdruck eines institutionellen Vertrauensvorschusses: Hier sollte nicht verwaltet, sondern gewagt werden.

Negt hatte sich bereits zuvor – nach dem Studium der Soziologie und Philosophie bei Horkheimer und Adorno, der Promotion bei Letzterem, und seiner achtjährigen Tätigkeit als Assistent von Jürgen Habermas – einen Namen gemacht: als kritischer Intellektueller, Mentor der Studentenbewegung, Mitstreiter wie Kontrahent innerhalb der Frankfurter Schule. Doch Frankfurt war in gewisser Weise auch ein Ort der Erstarrung geworden – eine Akademie der Reflexion, aber nicht notwendigerweise der Veränderung. Die Entscheidung, diesen Raum zu verlassen, bedeutete daher keinen Rückzug, sondern einen Schritt ins Offene: in ein Denken, das sich an der Welt messen lassen wollte.

In Hannover bot sich ihm die Möglichkeit, seine Vorstellungen von politischer Bildung, Demokratisierung und gesellschaftlicher Praxis institutionell einzulösen, ohne sich den Konformismen der alten Ordinarienuniversität zu unterwerfen. Hier entstanden neue pädagogische Modelle, darunter die Mitgründung der alternativen Glockseeschule, ein Experiment demokratischer Bildungspraxis. Seine Lehre war durchzogen von jenem antiautoritären Geist, der nicht das bloße Wissen, sondern die Urteilskraft zum Ziel hatte. Diskursivität statt Disziplin, so ließe sich sein Lehrstil pointieren – eine Atmosphäre, in der Theorie nicht ex cathedra verordnet, sondern gemeinsam hervorgebracht wurde.

Gerade in Hannover begann auch die langjährige Zusammenarbeit mit Alexander Kluge – ein intellektuelles Experiment, das alle Gattungsgrenzen sprengte. Was in Frankfurt als innertheoretischer Diskurs verblieb, wurde hier zu einer produktiven Allianz von Analyse und Imagination, von Begriff und Bild, von Reflexion und Erzählen. Öffentlichkeit und Erfahrung (1972) war kein akademischer Traktat, sondern eine Formensuche: unruhig, montiert, widerständig – ein Denken, das seine Formen ebenso infrage stellte wie seine Inhalte.

Negts Professur war nie nur institutionelle Position, sondern Ausdruck eines pädagogischen Ethos, das Bildung als politische Praxis verstand. Die Universität war für ihn nicht Selbstzweck, sondern ein Medium der Gegenöffentlichkeit, ein Ort für die Artikulation gesellschaftlich verdrängter Erfahrungen. Seine Seminare waren nie Orte reiner Wissensweitergabe, sondern politische Foren, in denen Theorie und Lebenswelt, Abstraktion und Alltag sich begegnen sollten – nicht versöhnt, aber konfrontiert.

Wenn Negt über die Universität als „Ort widersprüchlicher Versprechen“ sprach, dann nicht resignativ, sondern als Herausforderung: zwischen administrativer Rationalisierung und kritischer Aufklärung einen dritten Ort zu eröffnen, in dem Denken nicht zur bloßen Qualifikation verkommt, sondern sich als Form gesellschaftlicher Weltaneignung artikuliert. Hannover war kein Rückzugsort – es war eine Bühne, auf der sich seine Idee von Theorie in der Welt erproben ließ. Und diese Bühne bespielte er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2002 – nie als Verwalter eines Lehrstuhls, sondern als Gestalter eines intellektuellen Möglichkeitsraums, in dem Theorie zur Lebensform wurde.

5. Theorie als Montage: Die intellektuelle Allianz mit Alexander Kluge

Die Zusammenarbeit zwischen Oskar Negt und Alexander Kluge gehört zu den ungewöhnlichsten und zugleich folgenreichsten intellektuellen Kooperationen der Bundesrepublik. Sie war keine bloße Symbiose zweier Fachgebiete – Philosophie hier, Film und Literatur dort –, sondern die Verwirklichung einer gemeinsamen Theoriepraxis, die Begriffe in Bewegung brachte und die politische Imagination neu organisierte. In einer Zeit, in der akademisches Denken zunehmend auf Spezialisierung setzte, eröffneten Negt und Kluge ein Feld, das sich den institutionellen Trennungen widersetzte: ästhetisches Denken als Gesellschaftsanalyse, Reflexion als Montage, Theorie als Erfahrungsraum.

Was sie verband, war nicht nur ein gemeinsamer intellektueller Horizont, sondern ein gemeinsames Misstrauen gegenüber der systematischen Schließung von Erkenntnis. Ihre Arbeiten durchzieht ein Impuls, der weniger systematisch als assoziativ, materialistisch, narrativ ist – der versucht, Theorie nicht von oben herab, sondern von unten her aufzubauen: aus den Fragmenten der Erfahrung, den Resten des Alltags, dem sedimentierten Wissen der Subjekte.

Die erste große Frucht dieser Kooperation war das 1972 erschienene Werk Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit – ein Buch, das in seiner Form ebenso radikal war wie in seinem Anspruch. Es wandte sich gegen die idealistische Verkürzung des Öffentlichkeitsbegriffs, wie sie selbst in der Habermas’schen Tradition noch zu finden war, und setzte dagegen eine historisch-materialistische Genealogie: Öffentlichkeit als Kampfform, als konflikthaftes Feld widerstreitender Interessen, als produktive Differenz zwischen Lebenswelt und System.

Dabei ist das Buch mehr als eine Theorie der Öffentlichkeit – es ist ein Versuch, politisches Denken selbst öffentlich zu machen, sichtbar, angreifbar, formbar. Schon in seiner Form verweigert es sich der linearen Argumentation: Anekdoten stehen neben statistischen Erhebungen, soziologische Analysen neben literarischen Miniaturen. Theorie erscheint nicht als Dogma, sondern als Versuchsanordnung – im besten Sinne des Wortes montiert.

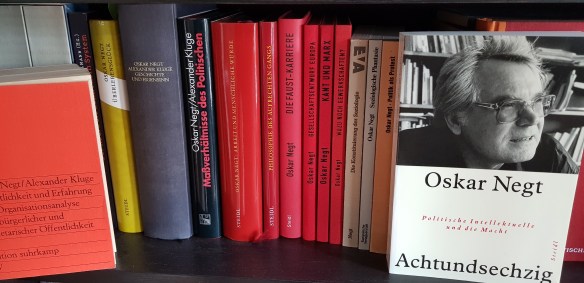

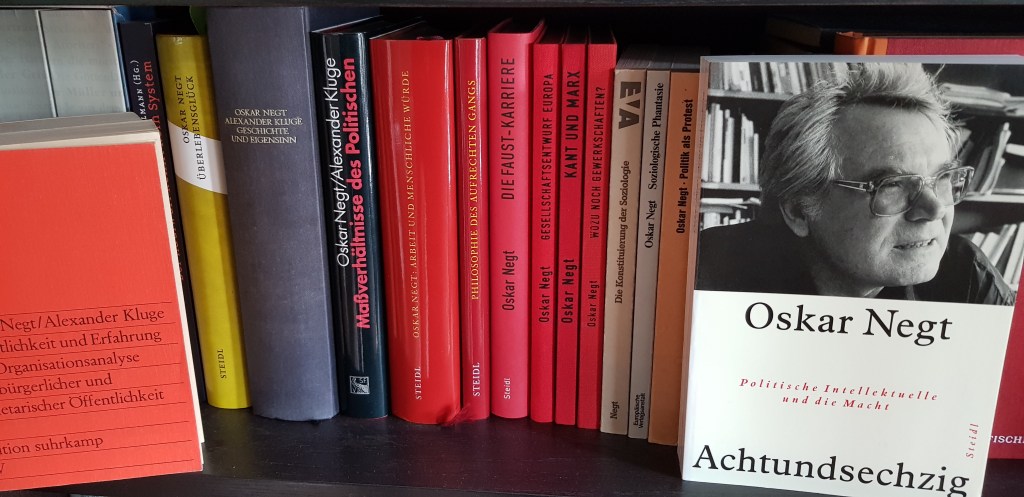

Diese Montageform wird in den späteren gemeinsamen Arbeiten weiterentwickelt: Geschichte und Eigensinn (1981) wird zum eigentlichen Hauptwerk ihrer Zusammenarbeit – ein fast 1.000 Seiten starkes Kompendium, das sich jeder akademischen Klassifikation entzieht. Hier werden Kategorien wie Arbeit, Subjektivität, Erfahrung und Phantasie nicht deduktiv behandelt, sondern durchquert – in dichten Passagen, in Erzählungen, in theoretischen Ausflügen, die zugleich Gesellschaftsanalyse und poetische Verdichtung sind.

Was Negt und Kluge in „Geschichte und Eigensinn“ leisten, ist die Rückgewinnung der produktiven Kraft des Subjekts gegen dessen Reduktion auf Funktionsträger im industriellen Apparat. Der Eigensinn – nicht als Starrsinn, sondern als Eigenbewegung des Erfahrungsvermögens – wird zur zentralen Kategorie eines Denkens, das auf Aneignung, nicht auf Anpassung zielt. Das Subjekt ist nicht das Opfer der Geschichte, sondern sein potenzieller Gestalter – gerade durch seine Fähigkeit, Erfahrungen zu speichern, umzuformen, erinnernd zu bewahren.

Diese Theoriearbeit ist in tiefem Sinn auch eine Erziehungsarbeit: ein Versuch, die Kategorien gesellschaftlicher Wahrnehmung so zu reorganisieren, dass neue Handlungsmöglichkeiten sichtbar werden. Nicht als naive Utopie, sondern als konkrete Möglichkeit, die im Alltäglichen angelegt ist – im unbewussten Wissen, in der Körpergeschichte, im affektiven Gedächtnis. Negt und Kluge schreiben gegen die Amnesie der Moderne, gegen die funktionale Entleerung des Subjektiven, gegen die Industrialisierung der Wahrnehmung.

Zugleich ist ihre Kooperation selbst ein Modell jener Gegenöffentlichkeit, die sie theoretisieren. Die Verbindung von Wissenschaft und Kunst, von philosophischer Analyse und erzählerischer Imagination, ist nicht nur Methode, sondern Ausdruck eines politischen Anspruchs: das Denken nicht zu professionalisieren, sondern zu politisieren – ohne es dabei zu trivialisieren. Kluge bringt den filmischen Schnitt, Negt das dialektische Verfahren; Kluge montiert Bilder, Negt Begriffe – zusammen formen sie eine Theorie, die in der Sprache der Aufklärung spricht, aber mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts operiert.

Dass diese Zusammenarbeit außerhalb der klassischen akademischen Bahnen verläuft – mit Filmen, Essays, Interviews, sogar Opernlibretti –, ist kein Zufall, sondern Programm: Theorie muss die Formen wechseln, wenn sie die Realität erreichen will. Und so bleibt das Vermächtnis dieser Allianz nicht auf die Bücher beschränkt, sondern reicht hinein in eine andere Form politischer Bildung: in das Fernsehen, den Film, das literarische Gespräch – in die Räume, wo Erfahrung gemacht wird, bevor sie zur Theorie wird.

Oskar Negt hat in Alexander Kluge nicht nur einen künstlerischen Komplizen, sondern einen Mitstreiter im Projekt der Aufklärung gefunden – im emphatischen, unvollendeten Sinn des Wortes. Ihre Zusammenarbeit ist ein Beispiel dafür, dass das Denken, wenn es sich aus dem akademischen Schutzraum hinauswagt, nicht an Tiefe verliert, sondern an Reichweite gewinnt.

Kapitel 6: Der Arbeitsbegriff bei Oskar Negt – Dialektik von Entfremdung und Emanzipation

Oskar Negt versteht Arbeit nicht nur als ökonomische Tätigkeit, sondern als eine gesellschaftlich und subjektiv bedeutsame Kategorie, die im Zentrum seiner kritischen Gesellschaftstheorie steht. Arbeit ist für ihn ein dialektisches Moment, das sowohl Entfremdung als auch Emanzipation ermöglicht.

Negt greift die klassische marxistische Kritik der entfremdeten Arbeit auf, erweitert sie aber um die Perspektive, dass Arbeit zugleich ein Ort des Widerstands, der Selbstbehauptung und des kollektiven Eigensinns sein kann. Die Erfahrung von Arbeit bildet für ihn die Grundlage einer „proletarischen Öffentlichkeit“, in der sich die subjektiven Erfahrungen der Arbeitenden zu einer spezifischen Form gesellschaftlicher Wirklichkeit verdichten. Diese Öffentlichkeit ist ein Raum demokratischer Bildung und politischer Praxis, in dem sich die Menschen als handelnde Subjekte erkennen und organisieren können.

Arbeit und Bildung sind bei Negt untrennbar verbunden. Bildung ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern Ermöglichung von Selbstbestimmung und aktiver gesellschaftlicher Mitgestaltung. Seine Praxisorientierung zeigt sich in seinem Engagement für alternative Bildungsformen, etwa die Mitgründung der Glockseeschule, die demokratische Teilhabe und emanzipatorisches Lernen fördern sollte.

Politische Praxis ist für Negt immer auch theoretisch reflektiert. Er fordert ein produktives Wechselspiel von Theorie und Praxis, das weder die kritische Analyse noch die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit vernachlässigt. So wird Arbeit nicht als bloße Ausbeutung verstanden, sondern als Quelle kollektiver Selbstermächtigung und solidarischer Verantwortung. Dabei hebt Negt auch die Bedeutung von Beziehungsarbeit und ökologischer Kompetenz als gesellschaftlich fundierte „vernünftige Welteinstellung“ hervor.

Negt kritisiert die vorherrschende, kapitalistisch geprägte Rationalität, die sich in „toten Formen“ der Logik manifestiert und die lebendige Arbeit unterdrückt. Sein Verständnis von marxistischem Denken ist antisystematisch und betont spontane, emotionale und lebenspraktische Aspekte als Grundlage gesellschaftlicher Veränderung. Diese Perspektive prägt auch sein Verständnis politischer Praxis, die nicht rein rational-logisch, sondern ebenso von Phantasie und Spontaneität getragen sein muss.

Oskar Negts Arbeitsbegriff ist somit ein komplexes, dialektisches Konzept, das Arbeit als ambivalentes gesellschaftliches Phänomen begreift: als Ort von Entfremdung und Herrschaft, aber zugleich von Widerstand, Selbstbehauptung und demokratischer Bildung. Arbeit, Bildung und politische Praxis bilden für ihn die Grundpfeiler gesellschaftlicher Emanzipation, die sich gegen die kapitalistische Verwertungslogik und für solidarische Selbstbestimmung richten.

Arbeitsbegriff im Vergleich: Historische Materialität, Erfahrungsbildung und subjektive Dimension

In der Erweiterung dieses Arbeitsbegriffs betont Negt, dass Arbeit stets in konkrete historische und gesellschaftliche Kontexte eingebettet ist. Anders als manche Vertreter der Kritischen Theorie, die sich primär auf abstrakte Entfremdungskonzepte konzentrieren, hebt Negt die Bedeutung der „Erfahrungsbildung“ hervor – insbesondere in Zusammenarbeit mit Alexander Kluge in Geschichte und Eigensinn. Dabei wird betont, dass die Erfahrungen der Arbeitenden nicht passiv erlitten, sondern aktiv angeeignet und transformiert werden. Diese prozesshafte Aneignung stellt eine grundlegende Form kollektiver Subjektwerdung dar.

Darüber hinaus sieht Negt in kollektiven Lern- und Organisationsprozessen, wie etwa Streiks, sozialen Bewegungen oder alternativen Bildungsprojekten, eine wichtige Möglichkeit, Gegenöffentlichkeiten zu schaffen. Diese Gegenöffentlichkeiten stellen bestehende Herrschaftsverhältnisse infrage und eröffnen Räume demokratischer Praxis. Arbeit ist folglich nie nur individuell, sondern immer auch kollektiv und politisch bedeutsam.

Negt legt zudem großen Wert auf die subjektive Dimension der Arbeitserfahrung im Alltag. Er kritisiert die traditionelle Arbeitsbegriffe, die oft die alltäglichen, unsichtbaren und reproduktiven Tätigkeiten ausblenden – Tätigkeiten, die jedoch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt essenziell sind. Dazu zählen etwa Care-Arbeit und Beziehungsarbeit, die zentrale Elemente sozialer Reproduktion bilden und damit unverzichtbar für jede Gesellschaft sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Negts Arbeitsbegriff eine dialektische Verbindung von historischer Materialität, kollektiver Erfahrungsbildung und subjektiver Lebenswelt darstellt. Dadurch gelingt ihm eine Erweiterung der marxistischen Arbeitskritik, die nicht nur strukturelle Herrschaftsmechanismen beleuchtet, sondern auch die Widerstands- und Bildungsprozesse der Arbeitenden in den Mittelpunkt stellt.

Kapitel 7: Bildung als gelebte Demokratie – Oskar Negt und das Projekt Glocksee

In der Verbindung von gesellschaftlicher Analyse und praktischer Intervention, wie sie Oskar Negt konsequent suchte, nimmt der Bereich der politischen und sozialen Bildung eine herausragende Stellung ein. Bildung – verstanden nicht als bürgerlich kodifiziertes Disziplinierungsinstrument, sondern als kollektiver Erfahrungsprozess – bildet in Negts Denken eine zentrale Kategorie gesellschaftlicher Emanzipation. Seine pädagogische Praxis, insbesondere sein Engagement für die alternative Glockseeschule in Hannover, war Ausdruck dieser Grundüberzeugung.

Die Gründung der Glockseeschule in den 1970er Jahren war mehr als ein bildungspolitisches Experiment – sie war ein gesellschaftstheoretisches Statement. In einem Moment, da die Reformimpulse der 68er-Bewegung in institutionelle Bahnen gelenkt werden sollten, suchte Negt einen Ort, an dem sich politische Bildung, gesellschaftliche Teilhabe und demokratische Praxis konkret entfalten konnten. Die Schule wurde zum Kristallisationspunkt einer radikal anderen Vorstellung von Lernen: nicht als Wissensakkumulation, sondern als produktive Aneignung von Welt. Nicht als Disziplinierung, sondern als Ermöglichung von Mündigkeit.

Negts Mitwirken an der Glockseeschule war dabei nicht bloß akademische Begleitung. Es speiste sich auch aus biografischer Erfahrung. Als Vater zweier Töchter erlebte er die Reproduktion gesellschaftlicher Ungleichheit im Bildungssystem nicht nur analytisch, sondern existenziell. Die standardisierten Schulstrukturen, die soziale Herkunft perpetuieren und Individualität in normierte Leistung übersetzen, erschienen ihm zunehmend als Ausdruck eines zutiefst undemokratischen Bildungsbegriffs. Die Glockseeschule war seine Antwort – ein Versuch, Schule als Ort kollektiven Lernens, der sozialen Verantwortung und politischen Urteilskraft zu gestalten.

In dieser „anderen Schule“ verband sich Negts Arbeits- und Bildungsbegriff mit einem konkreten pädagogischen Projekt. Die Schule verstand sich als demokratischer Erfahrungsraum, in dem Kinder und Jugendliche zu Subjekten ihres Lernens werden sollten – nicht als Objekte institutioneller Erwartungen. Lehrer und Schüler entwickelten gemeinsam Inhalte, Regeln und Formen des Zusammenlebens. Der Alltag wurde nicht aus dem Lernen ausgeschlossen, sondern integraler Bestandteil pädagogischer Reflexion. Damit wurde die Schule selbst zum Modell einer demokratischen Öffentlichkeit im Kleinen – einer Gegenöffentlichkeit im Sinne jener produktiven Öffentlichkeit, wie sie Negt in seinen Schriften entwarf.

Auch theoretisch war dieses Projekt tief verankert in Negts Verständnis politischer Bildung. Für ihn war klar: Bildungsinstitutionen reproduzieren nicht nur Wissen, sondern Gesellschaftsverhältnisse. Deshalb muss jede emanzipatorische Bildung auch auf die Transformation dieser Verhältnisse zielen. Die Glockseeschule stand exemplarisch für eine Bildungsform, die nicht bloß reformistisch war, sondern utopisch im besten Sinn: getragen von der Vorstellung, dass Lernen mit anderen ein Ausgangspunkt sein kann für gesellschaftliche Veränderung.

Zugleich war dieses Engagement Ausdruck von Negts konsequenter Weigerung, sich in die akademische Komfortzone zurückzuziehen. Er blieb ein öffentlicher Intellektueller im besten Sinn – einer, der Theorie und Praxis nicht als Antagonismen, sondern als dialektische Einheit begriff. Die Glockseeschule war für ihn kein pädagogisches Randphänomen, sondern eine Verdichtung seines politischen Denkens: Arbeit, Bildung und Subjektwerdung als Einheit.

Negts Bildungsverständnis bleibt somit ein tief humanistisches: Es setzt nicht auf Normierung, sondern auf Ermächtigung; nicht auf Selektion, sondern auf Solidarität; nicht auf abstrakte Kompetenz, sondern auf die Fähigkeit, sich als handelndes Subjekt in einer veränderbaren Welt zu erfahren. Bildung ist bei ihm immer auch gesellschaftliche Arbeit – Arbeit an sich selbst, an der Welt und an einer Zukunft, die demokratischer sein könnte als die Gegenwart.

Kapitel 8: Nähe ohne Anpassung – Oskar Negt, Gewerkschaften und Sozialdemokratie

In der politischen Topografie der Bundesrepublik bildeten die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie zwei strukturbildende Pole, um die Oskar Negts Denken, Schreiben und praktisches Engagement sich kontinuierlich bewegten. Dabei agierte Negt nicht als loyaler Parteigänger oder Funktionär, sondern vielmehr als intellektuelle Figur, die durch Grenzüberschreitung, Vermittlung und kritische Selbstreflexion gekennzeichnet war. Seine Haltung war von einer dialektischen Spannung geprägt: Nähe bedeutete für ihn nie blinde Anpassung, Distanz nie destruktive Verachtung. Vielmehr verstand er sich als Brückenbauer zwischen gesellschaftlichen Bewegungen, deren Potenziale er ausloten und weiterdenken wollte.

Bereits während seines Studiums in Frankfurt intensivierte Negt sein Engagement in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, insbesondere in der IG Metall. Dort durchlief er Stationen, die ihn tief mit den Strukturen und Herausforderungen der Arbeiterbewegung vertraut machten. Seine Tätigkeit in der Bildungsabteilung sowie später seine Position als stellvertretender Leiter einer DGB-Bundesschule waren nicht nur berufliche Funktionen, sondern Praxislaboratorien, in denen er seine pädagogische und gesellschaftstheoretische Vision formte. Dabei ging es ihm um weit mehr als um reine Wissensvermittlung. Vielmehr entwickelte er ein Konzept eines „anderen Lernens“, das gesellschaftliche Verhältnisse kritisch reflektiert, den Dialog fördert und auf die Selbstermächtigung der Lernenden zielt.

Dieses Konzept fand seinen programmatischen Ausdruck in der Schrift Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen (1964/68), die während seiner Assistenzzeit bei Jürgen Habermas entstand. Das Werk zeichnet sich durch die Idee aus, dass Arbeiterbildung nicht in abstrakten Ideologien oder statischen Lehrplänen erstarrt, sondern in konkreten Erfahrungszusammenhängen verankert sein muss. Die „soziologische Phantasie“ wird zur Schlüsselkompetenz, die es den Arbeitenden ermöglicht, ihre eigene Lebenswelt kritisch zu durchdringen und sich aktiv in gesellschaftliche Veränderungsprozesse einzubringen.

Für Negt war die Gewerkschaftsbewegung nicht lediglich eine Institution der Lohn- und Tarifpolitik, sondern vielmehr ein potenzieller Träger einer demokratischen Kultur. Er erkannte in ihr die Möglichkeit, Räume zu schaffen, in denen gesellschaftliche Widersprüche nicht bloß verwaltet, sondern produktiv bearbeitet werden können. Durch kollektives Lernen, solidarische Praxis und die Herausbildung einer eigenständigen politischen Öffentlichkeit sollten Arbeiter*innen befähigt werden, sich als handelnde Subjekte zu begreifen und gesellschaftliche Alternativen zu entwerfen. In seinen späteren Werken, etwa Lebendige Arbeit, enteignete Zeit (1984) und Wozu noch Gewerkschaften? (2024), analysiert Negt die Gewerkschaften als ambivalente Organisationen: Sie bewegen sich zwischen Anpassung an die kapitalistische Ordnung und der Potentialentfaltung emanzipatorischer Praxis. Sein Appell richtet sich auf eine Ausweitung des gewerkschaftlichen Selbstverständnisses, das über reine Interessenvertretung hinaus ein politisch-kulturelles Mandat beansprucht und zur Trägerschaft demokratischer Gegenöffentlichkeit werden muss.

Im Sinne Antonio Gramscis’ Begriff des „organischen Intellektuellen“ verortete sich Negt selbst in einem aktiv-praktischen Zusammenhang mit den sozialen Bewegungen seiner Zeit. Anders als der klassische Intellektuelle, der sich als distanziertes und autonomes Bewusstsein versteht, ist der organische Intellektuelle eng mit den gesellschaftlichen Kämpfen und Lebenswelten seiner Zeit verbunden. Negt entwarf seine Theorie stets in direktem Bezug zu den realen Bedingungen von Arbeit und Bildung, suchte den Austausch mit Praktikern und versuchte, theoretisches Denken mit gesellschaftlichem Engagement zu verknüpfen. Dies manifestierte sich auch in seiner Mitbegründung der Glockseeschule, einem Projekt, das pädagogische Innovation mit sozialkritischem Anspruch vereinte. Hier wurde Bildung als kollektive Selbstermächtigung verstanden, die die Trennung von Theorie und Praxis überwindet und gesellschaftskritische Reflexion auf die Erfahrungswelt der Arbeitenden bezieht.

Sein Verhältnis zur Sozialdemokratie lässt sich als produktive Ambivalenz beschreiben, die auf einem historischen Bewusstsein gründet. Negt verstand sich als „konstitutioneller Sozialdemokrat“, nicht aus parteipolitischer Gefolgschaft, sondern aus der Überzeugung, dass die Arbeiterbewegung und ihre Errungenschaften unverzichtbare Bausteine demokratischer Gesellschaft sind – Bausteine, die es zu bewahren und weiterzuführen gilt. Der Unvereinbarkeitsbeschluss der 1970er Jahre führte zu seinem Ausschluss aus der SPD, doch Negt blieb der Partei als kritischer Begleiter und Impulsgeber verbunden. Seine Berufung auf den Lehrstuhl für Sozialpädagogik an der Universität Hannover 1970, vermittelt durch den sozialdemokratischen Kultusminister Peter von Oertzen, symbolisierte die Anerkennung seines reformerischen Denkens innerhalb einer progressiven politischen Kultur.

Mit dem Wandel der SPD in den 1990er und frühen 2000er Jahren, der sich zunehmend marktwirtschaftlichen Paradigmen unterwarf, intensivierte sich Negts Kritik deutlich. Die Einführung der Agenda 2010 wertete er als Bruch mit dem sozialen Gewissen der Partei, als Kapitulation vor einer ökonomistisch geprägten Rationalität, die soziale Sicherungssysteme dem Verwertungsdruck unterordnet. Trotz dieser Kritik behielt er eine grundsätzliche Hoffnung auf die reformierbare Demokratie bei – eine Demokratie, die sich nicht in den Apparaten staatlicher Bürokratie verliert, sondern durch gesellschaftliche Lern- und Emanzipationsprozesse lebendig wird.

Die Sozialdemokratie war für ihn kein Ort dieser Hoffnung mehr, jedoch blieb sie als historisches Vermächtnis präsent – ein Schatten, der als Mahnung und Maßstab wirkte. Im komplexen Verhältnis zu Gewerkschaften und Sozialdemokratie komprimierte sich Negts intellektuelle Ethik: Zwischen engagiertem Mitwirken und autonomer Distanz, zwischen solidarischer Verbundenheit und kritischer Reflexion, zwischen Institution und Möglichkeit entfaltete sich sein Lebenswerk. Seine Rolle als Brückenbauer zwischen der 68er-Bewegung und der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung war keine Zuschreibung von außen, sondern ein genuines Resultat eines Lebens, das Theorie und Praxis miteinander vermittelte, und eine Kritik, die nie in Rechthaberei erstarrte, sondern stets offen blieb für gesellschaftliche Transformation.

9. Vermächtnis und Wirkung

Oskar Negt hinterlässt ein intellektuelles Vermächtnis von außergewöhnlicher Weite und moralischer Tiefe, das sich nur schwer in eine einfache Schublade pressen lässt. Er war ein Grenzgänger, ein Vermittler zwischen den Disziplinen Philosophie, Soziologie, Pädagogik und politischer Praxis. Dabei vermochte er Brücken zu schlagen – zwischen Theorie und Erfahrung, zwischen den intellektuellen Zentren Frankfurts und der pragmatischen Offenheit Hannovers, zwischen kritischer Gesellschaftsanalyse und einer lebensnahen Solidarität, die nicht bloß als Rhetorik verstanden werden darf.

Sein Werk ist geprägt von einer unermüdlichen Suche nach gesellschaftlicher Emanzipation, ohne dabei in starre oder dogmatische Systeme zu verfallen. Negt war kein Apologet fertiger Antworten, sondern ein unerschrockener Fragender, dessen Denkweise durch Offenheit, Ambivalenz und Reflexion gekennzeichnet ist. Er stellte Fragen, die nicht nur seine eigene Zeit bewegten, sondern auch in den Herausforderungen der Gegenwart unverändert relevant bleiben. In einer Welt, die zunehmend von Beschleunigung, ökonomischer Rationalität und Entfremdung geprägt ist, bieten Negts Überlegungen eine unverzichtbare Grundlage, um gesellschaftliche Alternativen zu denken und praktisch zu verwirklichen.

Die Wirkung seines Denkens reicht weit über die akademische Sphäre hinaus. Sie lebt weiter in den Bildungsinitiativen, den Gewerkschaften, in sozialen Bewegungen und in vielfältigen Formen politischer Praxis. Besonders prägend war seine konsequente Verbindung von Theorie und Praxis, sein emphatischer Zugang zur Arbeit als Lebensvollzug und zur Bildung als kollektive Emanzipation. Diese Ansätze prägen bis heute diejenigen, die sich für eine demokratische, solidarische und gerechte Gesellschaft engagieren.

Für viele, die sich in der Tradition der Kritischen Theorie verorten, war Negt ein intellektueller Leuchtturm – ein Kompass, der Orientierung gab, ohne die Pluralität und Vielstimmigkeit gesellschaftlicher Wirklichkeit zu verleugnen oder zu vereinfachen. Sein Tod markiert nicht das Ende einer Epoche, sondern vielmehr die Verpflichtung, sein Werk fortzuführen und die drängenden Fragen, die er hinterlassen hat, immer wieder neu zu bedenken und Antworten zu suchen.

Biografisch betrachtet, war Oskar Negt ein Mensch, der Theorie und Leben stets in untrennbarer Verbindung sah. Sein Lebensweg von der intellektuellen Ausbildung bei Horkheimer, Adorno und Habermas über das engagierte Wirken in der Bildungsarbeit der Gewerkschaften bis hin zur Professur in Hannover zeigt die Kontinuität eines lebenslangen Engagements für gesellschaftliche Veränderung. Seine Familie, insbesondere seine Töchter, die selbst politisch und kulturell aktiv sind, spiegeln das fortdauernde Wirken seines Geistes in der nächsten Generation wider.

Auch wenn er nie dogmatisch einer Partei oder Organisation verpflichtet war, war seine Nähe zur Sozialdemokratie und zur Gewerkschaftsbewegung von großer Bedeutung für sein Denken und Handeln. Dabei blieb er stets ein Kritiker mit loyaler Distanz, der die Errungenschaften der Arbeiterbewegung würdigte, aber auch deren Versäumnisse und Grenzen klar benannte. Seine Mitbegründung der Glockseeschule, sein Engagement in der Bildungsarbeit und seine intellektuellen Schriften dokumentieren ein Lebenswerk, das Theorie und Praxis ebenso ernst nahm wie Menschlichkeit und gesellschaftliche Verantwortung.

So bleibt Oskar Negt nicht nur als bedeutender Denker, sondern als ein Vorbild intellektueller Redlichkeit, gesellschaftlicher Empathie und politischer Mut in Erinnerung. Sein Werk fordert uns heraus, den eigenen Blick auf die Gesellschaft stets kritisch zu schärfen, Solidarität praktisch zu leben und die Demokratie als offenes Projekt weiterzuführen – heute mehr denn je.

(2025)

Hinterlasse einen Kommentar